Mostrando entradas con la etiqueta Psiquiatría. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Psiquiatría. Mostrar todas las entradas

martes, 29 de mayo de 2018

¿Nos podemos fiar de los estudios sobre eficacia de los fármacos antipsicóticos?

La eficacia de los fármacos antipsicóticos puede estar sobreestimada debido a la existencia de sesgos en la publicación de los resultados por parte de los investigadores. Así lo confirman los resultados de un estudio publicado en la revista Translational Psychiatry.

El estudio pone en evidencia que la mayoría de los ensayos clínicos con fármacos antipsicóticos presentan sesgos en la información sobre los resultados de eficacia (lo que se conoce como sesgo selectivo de información), de tal manera que los investigadores tienden a ocultar o disimular los resultados negativos, informando sólo de los resultados positivos.

Los investigadores han podido detectar esta mala práctica gracias a la base de datos de ensayos clínicos ClinicalTrial.gov, donde todos los equipos de investigación deben pre-inscribir el ensayo clínico que van a poner en marcha, detallando las medidas de resultados que se van a evaluar. Al contrastar estos pre-registros con los estudios finalmente publicados, los investigadores han constatado que el 85% de los ensayos clínicos sobre fármacos antipsicóticos publicados desde el año 2006 no informaron de las medidas de resultado que indicaron cuando preinscribieron su estudio, sino tan sólo de las medidas en las que obtuvieron los resultados esperados. De hecho, según los datos aportados en el estudio de la revista Translational Psychiatry: "El 81% de los [ensayos de medicamentos antipsicóticos] tuvieron al menos un resultado secundario no informado, recién introducido o cambiado por un resultado primario en la publicación correspondiente".

Para la realización del estudio, los investigadores analizaron un total de 48 ensayos controlados aleatorizados sobre eficacia de fármacos antipsicóticos, comparando los resultados informados con sus respectivos pre-registros en la base de datos de ensayos clínicos antes de comenzar sus investigaciones. De los 48 ensayos clínicos, 17 no contaban con este pre-registro, a pesar de que es una medida obligada por la Organización Mundial de la Salud para controlar los sesgos selectivos de información. Respecto a los 31 estudios restantes que sí habían seguido el proceso de inscripción previa, 4 omitieron los resultados obtenidos sobre la variable que habían considerado previamente como principal, 3 cambiaron el resultado primario preinscrito por un resultado secundario (es decir, presentaron los resultados de la variable principal como si fueran menos importantes) y otros 10 estudios no especificaron adecuadamente cuál iba a ser su resultado principal, por lo que presentan un importante riesgo de sesgo de publicación.

En relación con los resultados secundarios, los datos publicados y los pre-registrados presentan aún más discrepancias. Dieciocho de los ensayos no informaron de los resultados secundarios pre-especificados en su publicación; 4 de los estudios convirtieron un resultado secundario en un resultado primario para la publicación; y 37 de los 48 ensayos no especificaron previamente todos los resultados secundarios que evaluaron.

De esta manera, el estudio publicado en la revista Translational Psychiatry pone de manifiesto la falta de transparencia en la comunicación de resultados de eficacia de los fármacos antipsicóticos por parte de los equipos de investigación. Para asegurar el éxito en los estudios de eficacia sobre un determinado tratamiento, muchos investigadores incluyen múltiples instrumentos para la evaluación de un conjunto amplio de variables, de tal manera que las posibilidades de que se produzcan diferencias significativas en alguna de las variables o instrumentos utilizados se ven incrementadas notablemente puesto que es probable que el azar influya en alguno de los cambios observados. Es decir, cuántas más medidas de evaluación se apliquen, más probable es que una de ellas presente un resultado significativo al final de la intervención. Asimismo, cuando los resultados del estudio son publicados, sólo se informa de las medidas con resultados positivos, y no de las medidas en las que no se produjeron cambios significativos o de los efectos negativos. De esta manera, los investigadores se aseguran la publicación de su trabajo, pero a costa de confundir a la comunidad científica y al público en general, al dar a entender que los resultados de eficacia del fármaco puesto a prueba son uniformemente positivos.

Los resultados de este estudio confirman los encontrados en otros estudios previos (ver el artículo: Se cuestiona la eficacia de los fármacos antipsicóticos), y ponen de relieve el peligro que supone el uso sesgado de datos empíricos sobre psicofarmacología, en la medida que impide que los profesionales sanitarios y los usuarios accedan a la información necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa, perpetuando prácticas asistenciales inadecuadas ancladas en un modelo biomédico, tal y como advirtió la Organización de las Naciones Unidas en un reciente informe titulado El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (más información en: El mundo necesita una revolución en la atención a la salud mental, informe de la ONU).

Artículo:

Lancee, M., Lemmens, C. M. C., Kahn, R. S., Vinkers, C. H., & Luykx, J. J. (2017). Outcome reporting bias in randomized-controlled trials investigating antipsychotic drugs. Translational Psychiatry, 7, e1232. doi:10.1038/tp.2017.203

FUENTE: Infocop

Etiquetas:

Antipsicóticos,

Psicofármacos,

Psiquiatría

miércoles, 24 de febrero de 2016

La camisa de fuerza en pastillas

PUNTO DE VISTA

, 'Il pregiudizio psichiatrico, Elèuthera (1989)'. Traducción: Wayward Wandering.

Hoy en día podemos decir que la psiquiatría moderna ha llegado a ser una técnica muy refinada de represión a través de los fármacos. Desde este punto de vista estamos frente a una verdadera obra maestra. La posible pregunta es: "¿Entonces para qué sirve quitar la camisa de fuerza cuando se siguen usando instrumentos de este tipo?".

Ésta sería la pregunta de una persona sensible y progresista. Sin embargo la pregunta puede también ser: "¿Por qué obstinarse a usar aún camas de contención y camisas de fuerza, si hoy son suficientes algunas pastillas y una buena jeringa?". [...]

La psiquiatría iluminada ha tomado en serio esta segunda pregunta y le ha dado respuesta. Diferentes psiquiatras, incluso ilustres, han conquistado con demasiada facilidad la fama de "antipsiquiatras" y "democráticos" por el hecho de haber eliminado camas y camisas de fuerza. "Con demasiada facilidad" porque la esencia de la psiquiatría está en ser una técnica de represión de los comportamientos, y ciertamente no será el abandono de un instrumento antiguo en favor de uno nuevo el criterio para decidir que estamos ante su verdadera superación.

Hoy el progreso de la farmacología represiva vuelve del todo inútil –y por cierto dificultoso– el uso de la acción física y la contención externa contra el sujeto inquieto. El choque violento es una estrategia llamativa y ruidosa. Es posible que sea considerado por los familiares o la prensa como un hecho bárbaro y escandaloso, algo medieval...

Por eso es preferible una técnica farmacológica, silenciosa, prácticamente incontrolable y que se puede disolver. Además es un método mejor asimilable: es mucho más fácil convencer a alguien a tomar pastillas o ponerse una inyección que a... dejar que lo aten a una cama (será interesante averiguar cómo, en algunos casos, es posible llegar incluso a desear ser atados; es posible, por lo tanto, inducir un mecanismo autorrepresivo también con sistemas anticuados; una autocontención farmacológica es, desde luego, ¡una meta mucho más sencilla y fácil de difundir!).

Las inyecciones de insulina tienen la finalidad de poner al indómito ingresado en estado de coma, que es reconocido científicamente como el estado que precede a la muerte

Está demostrado que el constreñimiento a nivel físico es muy dañino porque debilita los músculos y paraliza la vital movilidad del organismo entero. Está probado que muchos animales mueren si se les impide moverse. También nosotros probamos grandes sufrimientos si estamos inmovilizados. Los daños por constreñimiento físico son notables y evidentes. Digamos sólo que mucho peor son los daños causados por las corrientes eléctricas en la corteza cerebral, por el coma insulínico y las dosis masivas de psicofármacos.

Antes de decir algo más explícito sobre la naturaleza de los psicofármacos, algunas líneas sobre las inyecciones de insulina. Habría que hacer una valiente investigación al respecto para ver en cuántas clínicas todavía se usan.

¿Por qué se inyecta insulina? Porque la insulina es una sustancia que regula la presencia de azúcar (glucosa) en la sangre. La regulación de la glucosa es de vital importancia para las células, empezando por las células nerviosas. Si la cantidad de azúcar no es suficiente y su nivel baja sensiblemente, a las células nerviosas de repente les faltan nutrientes, por lo tanto se entra en coma. Las inyecciones de insulina tienen la finalidad de poner al indómito ingresado en estado de coma, que es reconocido científicamente como el estado que precede a la muerte.

Naturalmente te ponen en coma y luego intentan sacarte, para que vuelvas a la vida después de provocar un fuerte desequilibrio en tus facultades cerebrales, que en todo caso deja consecuencias, como se puede notar en algunas ingresadas de la sección 14 [Antonucci fue el responsable de la sección 14 –llamada sección de las "mujeres agitadas"– del Hospital Psiquiátrico de Ímola]. No hay ninguna garantía cierta de que desde el estado de coma se consiga siempre reconducir a la víctima al estado de conciencia.

Nosotros querríamos que, por lo menos por un instante, se cuestionara la "razonabilidad" de estos médicos responsables de devolver la "razón" a aquellos que llaman locos. ¿Es el estado de coma este umbral milagroso al que la psiquiatría "científica" lleva al "loco" para "devolverle la razón"? ¿Es el agotar el alimento celular de un cerebro uno de los inventos de la civilización moderna contra los comportamientos indeseados o "incomprensibles"? ¿No estamos frente a un sustitutivo científico del más antiguo colgar a un condenado sobre un precipicio?

Es casi increíble que el juego continúe aunque se conozca el alto riesgo. Es tan grande la "necesidad" de cambiar la cabeza del ingresado que el riesgo de su muerte es tenido en cuenta conscientemente. Se sabe muy bien que el desafortunado podría morir, sin embargo se procede igualmente. Se busca sólo protegerse –legal y cobardemente– de posibles "responsabilidades" haciendo firmar a los familiares la autorización para este tratamiento, como en el caso del electrochoque.

La firma les sirve a los psiquiatras porque, en caso de muerte, se sienten tranquilos porque la responsabilidad no es de ellos sino de los familiares que lo habían aprobado. La calidad de la información que en general se proporciona en estos casos a los familiares es muy baja y muy apresurada. Más o menos se habla a los familiares así: "No podemos proceder sin vuestra autorización; para estos cuidados es necesaria vuestra firma". Estamos convencidos que la mayoría no sabe bien qué está firmando, pero –al poner las cosas de esta manera– firma igualmente.

Si conocieran mejor las consecuencias muy pocos firmarían. De todas formas, hay que cuestionar el derecho de cualquiera, aunque sea un familiar, a autorizar este juego con la muerte de un ser humano. Por las razones citadas se puede comprender cuánto la colusión con el pulpo psiquiátrico es difusa. A veces, por razones de imagen social y tranquilidad con el ambiente que nos rodea, los mismos familiares están en primera línea contra la locura. A un cierto punto se crea como un código de guerra. Psiquiatras y colaboradores saben que alguien puede morir, pero para ellos se trata de efectos desagradables de una guerra justa: mejor un cerebro destruido que un cerebro anormal.

Si para el electrochoque y el coma insulínico es necesaria formalmente la firma de alguien, para el suministro de neurolépticos, llamados psicofármacos, no es necesario ningún control. Ciertamente con éstos la psiquiatría ha alcanzado el máximo de perfección y de flexibilidad en sus cuidados. Cuidados rentables sobre todo por el gran beneficio económico que generan. [...]

El tratamiento prolongado, basado en una mezcla de neuroparalizantes de distinta naturaleza, lleva a un rápido envenenamiento celular. ¿Cuáles son los primeros efectos evidentes de este envenenamiento? Primero: los efectos habituales sobre memoria, identidad personal, atontamiento, aumentan de forma drástica con el suministro masivo y mezclado de psicofármacos. Segundo: las células envejecen precoz y rápidamente. Este envejecimiento es evidente a simple vista: la persona está cansada, tambaleante, insegura en los movimientos. Hay chicas de 20/25 años que vuelven más veces a los Centros de Diagnosis y Cuidado. Pues parece que tienen cuarenta años.

Aproximadamente se puede decir que en seis meses de internamiento y cuidados intensivos se envejece veinte años. Quien ha tenido la oportunidad de visitar un manicomio, una clínica o una sección psiquiátrica, habrá sin duda notado que muchos ingresados tienen la mirada perdida, se tambalean, no consiguen mantener una postura recta y un paso seguro, tienen una expresión terriblemente afligida o completamente atontada, manifiestan una absoluta incapacidad de seguir un razonamiento incluso breve, están tristes, agotados, balbucean frases o palabras, se cruzan entre ellos y se ignoran, repiten mil veces la misma pobre cosa o la misma pobre historia.

A aquellos que han visitado el manicomio hay que decirles que no han visto cómo se portan los locos o enfermos de mente, sino cómo se mueven y hablan las personas psiquiatrizadas. Debido a la completa ignorancia de los efectos de los cuidados psiquiátricos muchos piensan que, si se comportan así, son de verdad locos y en el fondo está bien que estén encerrados y se les cuide; pero no saben que están mirando precisamente los resultados de los cuidados.

Aproximadamente se puede decir que en seis meses de internamiento y cuidados intensivos se envejece veinte años

Las personas que han sufrido los cuidados psiquiátricos más largos, intensivos y coercitivos son aquellas que tienen una vida de relación más pobre. A pesar de que el cerebro humano tiene posibilidades de recuperación extraordinarias en un ambiente social libre y las secciones estén abiertas desde hace años [Antonucci abrió las secciones del Hospital psiquiátrico de Ímola de las cuales era responsable], todavía se pueden ver los efectos.

Se ha hablado de camisa de fuerza en pastillas en referencia a los psicofármacos, o sea de una coerción interna a través del bloqueo del sistema nervioso. Está claro que este bloqueo no puede hacer otra cosa que actuar sobre la tensión natural a relacionarse con las cosas externas y con las otras personas. En los manicomios, al efecto interno hay que sumarle el efecto del bloqueo externo. Este último también influye sobre el ejercicio de las capacidades de relación social.

Es como si la capacidad de relación poco a poco se atrofiara. Sin embargo también en este caso es posible suponer que existe una autorreducción de la actividad relacional por razones de conveniencia. Un comportamiento inapropiado o bien sin relaciones sociales (se dice reducido al estado vegetal) puede ser realizado no sólo pasivamente, porque uno se ha convertido en un autómata, sino también voluntariamente en los momentos de luz que aún provienen de funciones cerebrales no completamente neutralizadas por la psiquiatría forzosa.

Episodios cotidianos aclaran este concepto. Un día, por ejemplo, pedimos que nos abrieran la puerta de una de las secciones cerradas que se encuentran a pocos metros de las abiertas. Notamos comportamientos aparentemente extraños que en las secciones abiertas ya no se ven. Algunos internados, por ejemplo, caminaban desnudos. La pregunta que es necesario hacerse es: ¿para qué sirve vestirse cuando uno se queda entre cuatro paredes toda una vida y los demás con los que estás obligado a vivir son personas reducidas a objetos con las que ya no es posible encontrarse?

No hay que olvidar que la reclusión física, o sea la obligación a vivir en espacios reducidos y con las mismas personas, en resumen la restricción de la libertad personal de movimiento, además de la nota agresividad, produce una reducción evidente de aquellas modalidades de comportamiento que constituyen el patrimonio social del reconocimiento recíproco.

FUENTE: DIAGONAL

Etiquetas:

Antipsiquiatría,

Psicofármacos,

Psiquiatría,

Salud mental

lunes, 14 de julio de 2014

Crimen en la pasarela

Guillermo Rendueles (Psiquiatra)

La noticia vino a sacudir el aburrimiento mortal de la campaña electoral. Por fin los medios podían alimentar el hambre de novedades de la multitud. Prensa y público coincidieron en interpretar el suceso en clave de folletín, excluyendo cualquier análisis sociopolítico. Que si dramas de cuernos, de dinero, de lesbianismo, en un repulsivo etcétera de habladurías que prefiero ignorar. Habladurías que ya empiezan a traducirse al género psiquiátrico y que amenazan con convertir el juicio contra Montserrat González y su hija Montserrat Triana en una sesión clínica donde forenses, psicólogos y psiquiatras debatirán sobre cuánto de locas y cuánto de criminales tienen las acusadas y los matices de la amistad con la policía municipal encarcelada con ellas. La prensa ya filtra la calificación policial de psicópatas y unos móviles criminales de rencor-odio confesados por Montserrat González ideales para continuar el rumor popular en clave psiquiátrica.

La psiquiatrización del crimen

La justicia clásica, basada en retribuir el crimen con un castigo similar al daño sin atender a la psique del criminal, no precisaría mucho tiempo para sentenciar a la pareja acusada dada la concordancia de pruebas. Sin embargo, hoy sentimos esa justicia objetiva como un anacronismo despiadado. En Vigilar y castigar, Foucault nos recuerda aquella justicia que teatralizaba y ejecutaba públicamente a la criada asesina con el mismo puñal del crimen, tratando de reequilibrar así el mundo trastornado por el mal. Lograba hacernos sentir orgullosos de nuestra justicia humanizada, para contradecirnos inmediatamente con los ejemplos de los dislates de esa justicia psiquiatrizada que juzga la intencionalidad del delincuente, convierte a los jueces en psicólogos y a sus sentencias en fárragos que abren o cierran puertas de la cárcel por peritaciones que siempre encuentran disculpa en la salud mental del criminal.

La justicia premoderna reconocía que los criminales-locos eran “inimputables”. Significaba que sus acciones no tenían un sujeto humano porque, con las alucinaciones o el delirio que gobernaban la conducta del alienado, éste había perdido su cualidad humana al no corresponderse su intención con lo real. Condenar al loco que asesina a un niño desconocido en un parque al dictado de sus alucinaciones es similar a condenar al árbol que lo aplasta. La novedad es que la psiquiatrización judicial actual ha ampliado los atenuantes, apreciando criterios tan difusos como la personalidad, la motivación o el grado de voluntariedad del delincuente que, combinadas con unas clasificaciones psiquiátricas que han ampliado su catálogo de trastornos de unas docenas a unos cientos, construyen el contexto ideal para encontrar grados de locura en cualquier delito.

Las enseñanzas de Maquiavelo

Abandonar el mundo de las habladurías más o menos psiquiatrizadas para ser fieles al acontecimiento requiere contextualizar el crimen. Y para ello, nadie mejor que Maquiavelo, maestro común de los políticos en liza por alcanzar el poder. Frente al carisma que caracteriza al caudillo que lidera el grupo fascista, la personalidad maquiavélica parece la estructura de personalidad que mejor habilita para el triunfo en los partidos políticos democráticos. “Si puedes matar a tu enemigo, hazlo; si no, hazte su amigo”, explicaba el autor de El príncipe.

Los rasgos que el psiquiatra R. Chistye atribuye a esas personalidades maquiavélicas son reconocibles en las élites políticas: “Ven al resto de mundo como objetos a manipular, consideran la mentira como norma moral si con ella alcanzan el éxito, carecen de culpa y pueden aparecer como encantadores pero también cínicos y arrogantes”. No padecen enfermedades mentales pero bordean las personalidades narcisistas y antisociales, que se agudizan con los fracasos en sus carreras.

La praxis maquiavélica se aleja del poder dictatorial descrito por Orwell. Nunca mostrará cuatro dedos para hacer afirmar a la multitud que hay cinco porque el Partido así lo manda.Lo que debe darnos miedo a los de abajo es que la investigación empírica parece asegurar la relación entre el éxito en liderazgo democrático y una personalidad maquiavélica. Así lo intentó demostrar el catedrático de psicología social Anastasio Ovejero, al encontrar una correlación estadística ya en el colegio, donde los chavales que puntuaban más alto en los “test de maquiavelismo” adquirían más fácilmente el papel de líder en grupos escolares asturianos.

Politizar el “crimen de León” requiere excluir el relato folletinesco de las pasiones amorosas, porque a estas criaturas partitocráticas les gusta más mandar que follar y los sentimientos que los llevan a matar tienen más que ver con el deseo de poder y la escalada de posiciones de partido entre gentes arrogantes y amorales. Las interacciones en el mundo del escalafón no conocen otra lógica que la del amigo-enemigo dentro de coaliciones frágiles y en continuo cambio. A Winston Churchill se le atribuye la enseñanza de esa práctica a un compañero de grupo político que señalaba como enemigos a la oposición corrigiéndole: “Ésos son nuestros adversarios, los enemigos son los de nuestro partido”. El narcisismo de las pequeñas diferencias, la necesidad de diferenciarse tanto del correligionario como del rival político, crea también unas interacciones de violencia simbólicas muy similares a las de los hooligans que viven como dramas lo que no son más que oportunismos en busca de fortuna.

De ahí a que, en una situación de derrota política y riesgo de quedar fuera del escalafón político-laboral como el que sufre nuestra pareja homicida, el delirio proteja la intolerable pérdida de autoestima que, incapaz de aceptar la identidad del perdedor, elige desarrollar una paranoia criminal que situaría el crimen en la órbita del accidente laboral de una profesión con tanto riesgo como la vocación de Isabel Carrasco por ser mandataria.

Trastorno del espectro paranoide

G.R.

Sin poseer dotes adivinatorias, aventuro que las acusadas serán diagnosticadas por los peritos de la defensa con algún ‘trastorno del espectro paranoide’. Admitiendo ese clima paranoide que colorea el crimen, conviene matizar los ambiguos significantes de este término. Cuando cambia el director de una empresa, todo el mundo “se pone paranoide”. Ambas experiencias tienen poco que ver con el ‘psicótico paranoide’, que interpreta como indicios de un complot las referencias de las canciones de TV o los bocinazos de un coche, imaginario persecutorio que le obliga a defenderse con una violencia equiparable al daño. En este caso, la paranoia es una enfermedad que se tiene, y en los anteriores, una personalidad que se es o un estado en que se está.

Etiquetas:

Crimen,

Psiquiatría,

Salud mental,

Violencia

domingo, 5 de enero de 2014

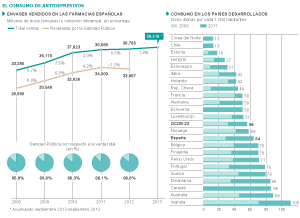

Pastillas para el dolor de vida

El consumo de antidepresivos se ha disparado en España. Desde que se extendió el diagnóstico de la depresión y su prescripción en los centros de atención primaria en la década de los noventa, el uso de estos fármacos ha vivido una escalada constante. Su uso se ha doblado en una década. De las 30 dosis diarias por cada 1.000 habitantes registradas en el año 2000 se ha pasado a 64 en 2011, según los últimos datos de la OCDE. Y si ese incremento había sido progresivo —desde el gran salto provocado por la aparición y la popularización de medicamentos como la Fluoxetina a finales de los ochenta—, desde el inicio de la crisis la escalada ha sido algo mayor. Entre 2008 y 2009 la venta en las farmacias de antidepresivos aumentó un 5,7%, y entre 2009 y 2010 un 7,5%; hasta los 37,8 millones de envases, según datos de la consultora de referencia del sector IMS Health. En 2012 se superaron, con mucho, los 38 millones.

La extensión del diagnóstico de lo que se considera una depresión, la medicalización del sufrimiento más cotidiano y la indicación de estos fármacos para otras patologías (como para algunos trastornos endocrinos o para la Fibromialgia), son algunas de las razones con las que los expertos explican ese incremento que se ha producido, además, en toda Europa. Pero mientras su consumo no decae, la utilidad y la efectividad de estos medicamentos para combatir las depresiones leves y moderadas está en cuestión. EL PAÍS, junto a otros cinco grandes diarios que comparten el proyecto Europa —The Guardian, Le Monde, La Stampa, Gazeta Wyborcza, Süddeutsche Zeitung—, ha preguntado durante varias semanas a los lectores si han prescrito (a los sanitarios) o tomado antidepresivos, y si han funcionado. Más de 4.000 personas de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España han aportado sus experiencias a través de un cuestionario online. La mayoría de ellos aseguran que los fármacos les han ayudado, aunque particularmente aquellos que los han acompañado de otro tipo de terapias.

En los últimos años varias investigaciones científicas han analizado la efectividad o el beneficio de los antidepresivos para combatir los síntomas leves o moderados de la depresión —para los severos no está en cuestión—. Las conclusiones han sido similares en todos ellos: por sí solos su eficacia es muy limitada. Así lo determinó, por ejemplo, un amplio estudio realizado en 2008 por investigadores británicos sobre tres de los principios activos que, aunque ya no lo son, eran los más vendidos en ese momento: Fluoxetina (el popular Prozac, que durante años se denominó "la píldora de la felicidad"), Venlafaxina (Efexor) y Paroxetina (Seroxat, conocida también como "píldora de la timidez"). El análisis, publicado en la revista Plos Medical, determinó que para aquellos pacientes que no tenían síntomas graves los antidepresivos eran igual de útiles que una pastillita de azúcar; es decir, un placebo. Otro trabajo más reciente —de este mes— realizado por expertos neozelandeses con los datos de 14.000 personas que consumieron antidepresivos durante más de un año determina que este tratamiento farmacológico no se traduce en una mejora a largo plazo en los pacientes con trastornos del estado de ánimo. Sin otra terapia, los fármacos no siempre sirven para síntomas leves.

“Hay un consumo indicado por los médicos pero reclamado por el paciente para problemas relacionados con el sufrimiento y el dolor. Para afrontar un duelo, para paliar el malestar tras una ruptura amorosa, también para los problemas laborales”, apunta Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). Los médicos, reconoce, los prescriben para afrontar estas realidades y también para los síntomas leves y moderados. Y estos fármacos, precisan desde el laboratorio Lilly —fabricante de algunos de ellos—, están indicados para el trastorno depresivo mayor. “Para ello sí son útiles. Pero, aunque hay que revisar caso a caso, para paliar el sufrimiento cotidiano, al igual que para los cuadros menores de ansiedad, son más eficaces otras terapias que mejoran y no cronifican el sufrimiento humano que tan mal se tolera hoy y al que se responde farmacologizándolo”, sigue Gay.

Ejemplo de ello es que al ritmo que han crecido los antidepresivos lo han hecho también los ansiolíticos (cuyo uso ha aumentado un 37,3% desde el año 2000 a 2011) y los medicamentos hipnóticos y sedantes, que se han incrementado un 66,2%, según un estudio de investigadores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. De hecho, un informe de la Junta de Andalucía resume que la depresión o los trastornos ansiosodepresivos son la tercera causa de consulta en Atención Primaria. En España en 2012 se vendieron 38,7 millones de envases de estos productos

El psiquiatra Alberto Ortiz Lobo cree que bajo la etiqueta de "depresión" se están patologizando emociones normales. Asegura que en los años noventa la industria farmacéutica y algunas sociedades médicas hicieron programas específicos y campañas de difusión para ayudar a detectar la depresión. “Desde entonces ha sido un no parar, porque se han ampliado los límites de lo que se considera una depresión. Ahora tras ese constructo, bajo ese paraguas, se mete cualquier sintomatología de tristeza o desánimo que se pueda tener, aunque sea sana, legítima y proporcionada”, dice. Tanto la detección actual de la depresión como la prescripción de antidepresivos, apunta, son parámetros que están lejos de las cifras de prevalencia de esta patología en la población general de los estudios epidemiológicos clásicos, que sostienen que afectaría a entre el 3% y el 9% de la población.

José Antonio Sacristán, director médico de Lilly España, apunta otros factores que podrían haber contribuido al aumento del uso de estos fármacos. “Primero que los actuales son más seguros y mejor tolerados que los primeros antidepresivos”, dice. Segundo, asegura, “que se ha demostrado su eficacia y han sido aprobados por las agencias reguladoras para el tratamiento de otras patologías mentales como los trastornos de ansiedad”. El hecho es que cada vez más médicos 'recetan' deporte, libros o psicoterapia

En otros países, con algunas tímidas excepciones, como Holanda, la situación es similar. En Alemania, Bélgica o Reino Unido, el consumo de medicamentos indicados para este problema han aumentado tanto como en España. “Se suelen prescribir estos fármacos con mucha facilidad. Y muchas veces los pacientes piensan que si están medicándose y no les funciona es porque necesitan algo más fuerte, no porque quizá no estén deprimidos”, remarca Alain Vallée, psiquiatra en Nantes y uno de los más de un centenar de profesionales sanitarios que contestó a la encuesta puesta en marcha por los seis diarios europeos. La mayoría de ellos, como recoge The Guardian —que ha verificado y ha hecho un tratamiento a fondo de los datos—, sostiene que en gran parte de Europa hay una amplia “cultura de la prescripción”. Apuntan que los antidepresivos son un buen recurso, y necesario, para tratar la depresión severa pero también hablan de su frustración para abordar los casos leves o moderados debido a los escasos recursos, tanto de tiempo como de disponibilidad de otras terapias.

En España, el grueso de la prescripción de antidepresivos se realiza en atención primaria. De hecho, solo el 30% de estos fármacos se recetan por un especialista. Los recursos no son, ni mucho menos, abundantes: en la sanidad pública hay menos de seis profesionales sanitarios especializados en salud mental (psicólogos clínicos o psiquiatras) por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, apunta Carlos Mur, director científico de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no es crítica pero está lejos de la de países como los nórdicos. En Suecia, por ejemplo, hay casi el doble.

Mur —que cree que más que un aumento de personal, lo que hace falta es una mejor gestión del que hay— aclara que esa cifra se obtiene por estimación. No hay datos oficiales que permitan contabilizar de manera clara los servicios de salud mental que hay en el país, aunque la estrategia que coordina está realizando un estudio para poder dibujar un mapa claro. Un estudio de la Asociación Española de Neuropsiquiatría de 2010 hablaba de datos similares a los que menciona Mur, pero mostraba también otro ángulo importante: la gran diferencia entre comunidades autónomas. Un ejemplo: en Galicia contabilizaron 2,30 psiquiatras trabajando para la sanidad pública por cada 100.000 habitantes, en Asturias 5,20.

Laura Crespo tomó antidepresivos durante más de seis meses. Su médico de cabecera se los recetó cuando diagnosticaron cáncer a su madre. “En su momento la medicación me ayudó. No levantaba cabeza, estaba tristísima y necesitaba sobreponerme rápido para poder asumir con ella el tratamiento; para poderla acompañar y sostener”, cuenta. No hizo otra terapia. “La verdad es que prefería el tratamiento con fármacos”, reconoce. Carlos R. acudió al centro de salud porque estaba triste y desganado. “Estaba deprimido…”, resume. “Me recetaron antidepresivos pero después, por mi cuenta, decidí ir al psicólogo. Creo que eso fue lo que más me ayudó aunque estuve combinando ambas cosas hasta que dejé progresivamente la medicación”, cuenta. En su caso fueron problemas laborales y familiares los que le provocaron el sufrimiento. “Sigo yendo al psicólogo, aunque hemos espaciado las visitas”, dice.

Más de 4.000 europeos que toman o tomaron antidepresivos contaron su caso en la encuesta puesta en marcha por EL PAÍS y otros cinco medios europeos —The Guardian, Le Monde, La Stampa, Gazeta Wyborcza, Süddeutsche Zeitung—. La mayoría cree que les ayudaron; otros que sin otras terapias no hubieran servido. También hay experiencias negativas. Dos ejemplos:

- Bob tomó un tipo de estos fármacos durante tres años. Dejó de hacerlo por el efecto que tenían en su vida diaria. “Al principio me sentí mejor, pero a la larga me volví una persona que no tenía emociones ni sentimientos”, cuenta a través del cuestionario online.

- Megan cuenta cómo los fármacos no le devolvieron la felicidad. “Pero me sacaron de la oscuridad y me permitieron ver con perspectiva mi problema”, dice. En su caso, su problema lo causaba la enfermedad de su madre y sus dificultades laborales.

“Aunque en algunos casos pueden ayudar a superar una situación puntual, los fármacos no van a dar solución a las depresiones o problemas cuyo origen es social o psicológico. Son fármacos, además, que aunque se han perfeccionado mucho, tienen efectos adversos y su tratamiento no se puede discontinuar así como así”, aclara Mur. Este experto, que además, es gerente de un instituto psiquiátrico de Leganés (Madrid), asegura que son cada vez más los médicos de atención primaria que derivan a los servicios de salud mental —aunque la gran mayoría ya llevan pautado el tratamiento farmacológico— y que recomiendan otras terapias que pueden ayudar a superar el problema o a lograr mayor bienestar. “Está ganando terreno la psicoterapia y opciones como el Yoga o el Mindfullness”, dice.

A Adrián, funcionario de 43 años, el médico le recomendó varios libros y a Lucía, de 17, la derivaron a la consulta de salud mental de su ambulatorio. “Allí, la psicóloga me dijo que viera varias películas, todas protagonizadas por mujeres; la idea era que tomase referentes”, cuenta. El psicólogo Antoni Bolinches, que ha escrito varios libros de autoayuda como Tú y yo somos seis o Peter Pan puede crecer, expone que en las depresiones leves o moderadas los fármacos tratan los síntomas pero no la causa. Por eso, a veces, cuando el tratamiento acaba el problema sigue ahí. “Las depresiones exógenas o reactivas, es decir aquellas que vienen de fuera, de algo que te está afectando o que te ha sucedido, deberían tratarse sobre todo, o también, psicológicamente. Porque si el paciente aprende a llevar bien el problema obtiene el doble de beneficio: lo supera pero además aprende”, dice. Sin embargo, reconoce que hay personas que prefieren tomar medicación. “Hemos creado un modelo social en el que no estamos acostumbrados al esfuerzo y a las dificultades, por eso recurrimos a la farmacología”, dice.

Gema (que prefiere no dar su apellido) explica que estuvo tomando primero ansiolíticos y después antidepresivos casi un año. “En mi caso se me juntó todo: el fallecimiento de mi padre, problemas en el trabajo y en mi relación. Hablé con el médico porque estaba fatal y me los recetó. Ahora estoy mejor, me siento más fuerte para afrontar las cosas. La verdad, si hay algo que me puede ayudar no sé porque no lo iba a usar”, incide.

El psiquiatra Alberto Ortiz Lobo explica que los fármacos para tratar la depresión inducen ciertos estados psicológicos. “Suelen producir un distanciamiento emocional, para bien o para mal, de lo que está pasando. Si estoy tristísimo eso me viene bien, pero ya no vivo tan intensamente. Eso, por ejemplo, provoca una pérdida de deseo sexual o una lejanía de otras cosas”, matiza.

Este experto cree que una de las dificultades que afrontan los médicos ante los síntomas que se podrían definir como depresivos leves o moderados es la de saber dónde está el límite entre la normalidad y la patología. “Para ello hay que hacer una evaluación del individuo, se necesita tiempo y también un seguimiento”, expone. A veces ninguna de las dos partes lo tienen fácil para sacar ese hueco.

Mur explica que dentro de la revisión de la Estrategia de Salud Mental, que se está haciendo ahora, hay varias líneas destinadas a mejorar la colaboración y la interacción entre la Primaria y la atención especializada. Con ello se mejorará la atención de esta patología, apunta. Reconoce, sin embargo, que el texto que coordina y que sirve de pauta para abordar los trastornos mentales se centra sobre todo en los graves. “El abordaje de los síntomas leves o moderados de depresión es una asignatura pendiente a pesar de que es un problema social creciente”, dice.

MARÍA R. SAHUQUILLO

FUENTE: EL PAIS

Etiquetas:

Antidepresivos,

Crisis económica,

Psicofármacos,

Psiquiatría,

Salud mental,

Trastornos del estado de ánimo

Suscribirse a:

Entradas (Atom)